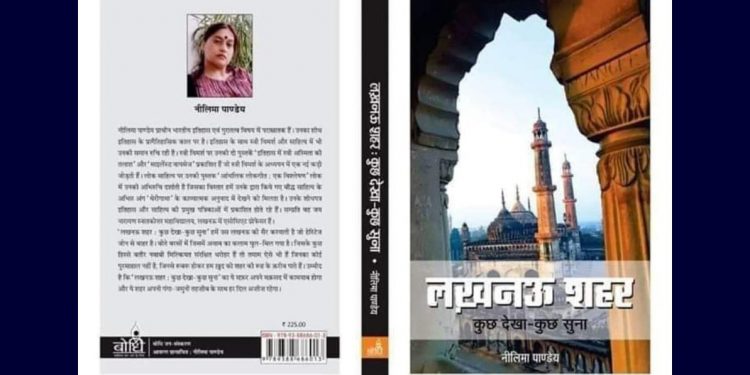

नीलिमा पांडेय की किताब ‘लख़नऊ शहर: कुछ देखा-कुछ सुना’ इस शहर की ऐतिहासिकता को समकालीनता के सापेक्ष देखने का एक बेहतर झरोखा है. उपशीर्षक में ‘कुछ देखा’ इसके वर्तमान की तस्दीक करता है जो गवेषणा, सत्यापन और व्यक्तिगत निरीक्षण पर आधारित है तो ‘कुछ सुना’ इसके तारीखी प्रमाणों की पड़ताल, संग्रह, संचय अध्ययन के पक्ष का परिचायक है.

ललित विजय

कुल नौ अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक अपने उपवर्गीकरण के तहत पाठकों को नवाबी शहर के अनेकों अनछुए ,विस्मृत,विलुप्त, नष्ट, पहलुओं से साक्षात्कार करवाती है. यह रचना कल के लखनऊ को आज के लखनऊ से जोड़ने वाले एक सेतु का कार्य करती है. क्रमबद्धता, अज्ञात कडी़, अनुपलब्धता, अंतिम अवशेष जैसे शब्द प्रसंग के अनुरूप पठकों के सामने पृष्ठ दर पृष्ठ मुखर व मौन हो उठते हैं.

पुस्तक की रचना के संबंध में प्राक्कथन में लेखिका नीलिमा पाण्डेय कहती है, “किसी शहर को दस्तावेज में दर्ज करने की बुनियादी शर्त यह है कि शहर और तारीख़ दोनों से इश्क हो. हमें बुनियादी शर्तों के लिए कोई खास मशक्कत इसलिए नहीं करनी पड़ क्योंकि लखनऊ हमारी पैदाइश,इल्म और इश्क़ का शहर है. तारीख़ से मोहब्बत कुछ तो बुनियादी इल्म से मिली बाकी पेशागत प्रतिबद्धताओं ने इसमें इजाफा किया.”

पैदाइश, इल्म, इश्क इस त्रितत्व के योग के लेखन में लाभ को हम सब महसूस कर सकते हैं. चूंकि यह यात्रा ,घुमक्कड़ी, भ्रमण से जुड़ा समूह है इस बात को इसके प्राक्कथन के उस हिस्से से समझा जा सकता है जहां लेखिका लिखती हैं, “वास्तव में यह क्रमिक अंतराल पर तीन बरसों तक चलने वाली यायावरी का दस्तावेज है.”

वस्तुतः यह पुस्तक न विशुद्ध इतिहास है न यात्रावृत्तांत, और न ही सूचनाओं से ठसाठस बोझिल यात्रा गाइड. यह इन सब के सुमिश्रण से बना एक ऐसा यौगिक है जिसमें शहर के तारीख़ के तत्व प्रभावी होने के साथ ही इसे विविध कोटी में शामिल करा सकते हैं या फिर भिन्न पाठकों की व्यक्तिगत राय ही उचित दर्जा दे सकती है. इसमें इतिहास लेखन की सतर्कता का विशेष ध्यान रखा गया है इतिहास की अध्यापिका होने के कारण जबरिया स्थापित और साबित करने का तनिक भी जोर नहीं है. जहां तक साहित्यिक दस्तावेजों, स्मारकों, बोलचाल में प्रमाण मिलता हैं वहीं तक बात पाठकों के समझ प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां कोई साक्ष्य नहीं है और बदलाव हुआ है उसका यथावत घटना के साथ जिक्र किया गया है. इसे लख़नऊ शहर के लक्षमणपुर और लख़नऊ नामकरण के संबंध में मत, मिथक के दृष्टांत से भी समझा जा सकता है जिसके बारे में पुस्तक के परिचय में यथोचित चर्चा किया गया है. इसमें गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर प्रकाश डाला गया है जिसका नाम आज भी लक्ष्मण (लखन) टीला है, जिस पर एक मस्जिद स्थापित है जिसे ‘मस्जिद टीले वाली’ कहते हैं. वैसे हम सब भी राम के भाई लखन के नाम पर लखनऊ के नामकरण का मत सालों से जान रहे थे.

इसी कड़ी में आगे बताया गया है, “लक्षमणपुर कब लखनऊ बना कहा नहीं जा सकता. इस सिलसिले में हम इब्नबतूता को याद कर सकते हैं. उन्होंने शहर लखनऊ को तारीख में दर्ज कर हम पर अहसान किया है. इब्नबतूता 1335-41 ईस्वी के दरम्यान हिन्दुस्तान आए. उनके दस्तावेजों में ‘अलखनऊ’ का जिक्र मिलता है. इसे लख़नऊ शहर से पहचाना गया है. यह लखनऊ शब्द का दस्तावेजों में दर्ज सबसे पुराना जिक्र माना जा सकता है. इस आधार पर ये भी कहा जा सकता है की 1030 ईसवी से 1341 ईसवी के बीच किसी समय लक्षमणपुर लखनऊ में तब्दील हुआ.”

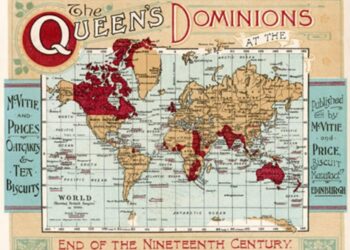

पुस्तक के पहले अध्याय का पूर्वाद्ध लख़नऊ के नवाबों के राजनीतिक उत्कर्ष, शासन व्यवस्था, संघर्ष, कतिपय निजी जीवन पर है. यहां मुगल साम्राज्य के बारहवें सूबे के रूप में अवध का दर्जा जो बादशाह अकबर के समय में मिला था उसे भी रेखांकित किया गया है साथ ही इस बारहवें सूबे के तेरहवें नवाब बिरजीस क़द्र तक कालक्रमानुसार वर्णन है. इस पुस्तक को पढ़ने से पहले तक मुझे अवध के केवल तीन नवाब सफदरजंग ( मोहम्मद मकीम खान) – दिल्ली में कब्र और आधुनिक भारत के इतिहास में जिक्र, शुजाउद्दौला ( बक्सर की लडा़ई और संधि),वाजि़द अली शाह (वस्तुतः अंतिम नवाब, नर्तक,गायन के कारण) के बारे में जानकारी था. पर यह किताब नवाबों के बारें में परत दर परत जानकारी प्रस्तुत करता है तब मन में यह सवाल कौंधता है कि अकबर के समय के अन्य ग्यारह प्रान्तों के राजधानी के नवाबों के बारें में भी जानकारी होना चाहिए. कहीं पाठ्यपक्रम के दवाब में हम सीमित जानकारी के पुतलें के रूप में तो नहीं हैं. अक्सर हम लोग बादशाह,सुल्तान, नवाब के बारें में सुने तो होते हैं पर उसे समानार्थी समझ बैठते हैं और उसके वास्तविक अर्थ को शायद ही कभी खोजते हैं. चूंकि यह अध्याय नवाबों पर है इसलिए यहां इनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया गया है “नवाब शब्द अरबी के ‘नायब’ शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ सहयोगी होता है. ये उपाधि मुगलों के समय ही व्यापक प्रचलन में आई. प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति मुगल प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए की गई थी. वस्तुतः वे बादशाह के सहयोगी की भूमिका में ही थे”.

मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया और सूबों की देखभाल करने के लिए जो प्रांतीय गवर्नर नियुक्त हुए उन्हें सूबेदार कहा गया और साथ ही उन्हें ‘नवाब’ की उपाधि दी गई. उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी चिह्न में मछलियों के जोड़े को हमलोग देखते हैं उसकी ऐतिहासिकता को भी अवध के संस्थापक सआदत खान ‘बुहरान- उल-मुल्क’ के शासन काल में एक किस्से के माध्यम से बताया गया है. अवध की राजधानी के फैजाबाद-लख़नऊ-फैजाबाद और अनन्त: लख़नऊ लौटने और नवाबों के साथ उसके जुडा़व और प्रवसन पर भी रौशनी डाला गया है. वर्तमान लख़नऊ के पीछे नवाब आस़फउद्दौला के कार्यों का जिक्र करना समीचीन है. इस नवाब के कारण ही लख़नऊ यह रूतबा पा सका की उसके चर्चे हो सकें जो राजधानी को विलासिता, स्थापत्य में एक रौशन सितारा ब सका.

अब्दुल हलीम शरर के हवाले से कहा गया हैः

उन दिनों लख़नऊ शहर की ऐसी रौनक थी की हिन्दुस्तान ही नही शायद दुनिया का कोई शहर लख़नऊ के उत्कर्ष और उन्नति के सामने नहीं टिक सकता होगा. वास्तव में आसफ़उद्दौला को कार्यों के कारण अवध के नवाबों का शाहजहां कहा जा सकता है. उसके दानशीलता के बारे में कहा गया है “जिसको न दे मौला, उसको दे आसफ़उद्दौला”. इसी तरह से तमाम नवाबों के बारें में पन्ने दर पन्ने जानकारी पाते आप अंतिम नवाब ( बिरजीस क़द्र को यहां दरकिनार कर) वाजिद अली शाह तक आ जाते हैं जहां उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा गया है. इस अध्याय के उत्तरार्द्ध में नवाबी बेगमों के बारे में लिखा गया है. मुझे खास यह लगा की अक्सर इतिहास में हम लोग राजाओं अर्थात पुरूषों के बारे में ही ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं यह पक्ष अप्रकाशित रह जाता है परन्तु यहां लेखिका ने यथासंभव इन बेगमों के ज़िन्दगी को भी रौशन किया है.

उनके बेगम बनने की कहानी, स्वार्थ, षड्यंत्र और वीरता के किस्से भी जानने को मिलते है. अक्सर हम लोग लख़नऊ,1857 का विद्रोह, भारत की वीरांगना का नाम सुनते ही बेगम हजऱत महल तक ही ठिठक जाते हैं. परन्तु यहां नवाब बेगम, बहू बेगम, बादशाह बेगम, कुदासिया महल (बांदी से बेगम) से लेकर बेगम हजऱत महल तक पन्नों में दर्ज है. कुदासिया महल को दिल्ली के लोग कश्मीरी गेट के समीप बने कुदासिया मस्जिद से भी जान और संबंध जोड़ सकते है. इस अध्याय के बाद अन्य अध्यायों से आपको लेखिका के सैलानी स्वभाव,व्यक्तिगत निरीक्षण, सत्यापन की प्रवृति का अहसास होने लगता है.

भले परिप्रेक्ष्य स्थल पैदाइशी शहर हो पर तंग गलियों, मिटते नामोनिशान तक पहुंचने की मशक्कत को पढ़ सकते हैं. नवाबी दरवाजे वाले अध्याय में कुल 16 दरवाजों के बारे में बात किया गया है. लख़नऊ को कम जानने या बाहर वालों के लिए जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध दरवाजा है वो है रूमी दरवाजा. देश के मौसम का समाचार देखने पर भी लख़नऊ शहर आते ही यह दरवाजा ही शहर के पहचान के रूप में दिखता है. वैसे अध्याय का आरम्भ तो अकबरी दरवाजे से होता है जो मुगल बादशाह अकबर के नाम पर बना है. इसके बनने, अकबर के शहर में ठहरने न ठहरने के उचित प्रमाण न होने के बाद भी लेखिका ने पाठकों के समक्ष अब्दुल हलीम शरर की ‘गुज़िश्ता लखनऊ’ और अबुल फ़ज़ल की अकबरनामा का हवाला दिया है.

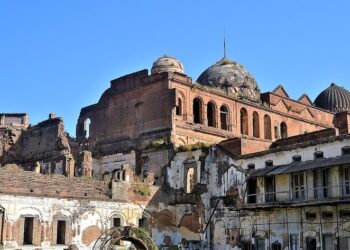

इसी अकबरी गेट का वर्ष 2017 में लिया गया श्वेत-श्याम (इस पुस्तक में) फोटो के साथ लेखिका उसे खुद देखकर कहती हैं, “इस समय का अकबरी गेट अकबर की शानो-शौकत और रसूख के पासंग कुछ भी नहीं है. कभी था, उसका भी कोई साहित्यिक दस्तावेज या पुरातात्त्विक प्रमाण नहीं मिला है. चौक के बेहद भीड़ भरे इलाके को देखकर एक पल को भी ये महसूस नहीं होता कि ये उस बादशाह के नाम और शान में खड़ा है जिसने दुनिया को ‘बुलंद दरवाजा ‘ सरीखा नायाब दरवाजा तोह़फे में दिया. यकीनन अकबरी दरवाजे का खस्ता-हाल मायूस करता है.” इसी तरह अन्य दरवाजों के बनाने के वर्ष, तत्कालीन नवाब, उससे जुड़े किस्से-कहानी, प्रासंगिकता, वर्तमान स्थिति को फोटो के साथ लेखिका अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ समेटती है.

रूमी दरवाजा के नामकरण के बारे में जब हम इस पुस्तक में पढ़ रहे थे तो रूम नाम रोमन (इटली) पड़ा है पता चलने पर सहसा भू-मध्यसागर के रूम सागर भी कहे जाने के नाम का औचित्य सहसा समझ आ गया. रूमी दरवाजा के बारे में लिखा गया है, “ये दरवाजा वास्तुकला की इंडो-सारासेनिक शैली से प्रभावित है. साठ फुट की ऊंचाई रखने वाला ये दरवाजा आसिफी इमामबाड़े का ही हिस्सा प्रतीत होता है. इमामबाड़े के बगलगीर इस दरवाजे़ को आसिफ उद्दौला ने ही बनवाया था. बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी कांस्टेंटिपोल के दरवाजों से समानता की वजह से यह रूमी नाम से प्रसिद्ध हुआ. रोमनों ने बाद में कुस्तुन्तुनिया को अपना राजधानी बना लिया था. गौरतलब बात ये भी है की रूमानी शब्द जिसका इस्तेमाल हम सब खूब करते हैं रोम/रूम से संबद्ध है.”

अगला अध्याय जो ‘स्मारक’ शीर्षक से है सही मायने में इस किताब का मेरूदंड है. व्यक्ति के वय की तुलना में किला, कोठी, आवासीय,सैन्य परिसर जैसे स्थापत्य का आयु ज्यादा होता है. निर्माणकर्ता के काया नष्ट होने के बाद भी जमीन पर भवनों की किसी भी हाल में उपस्थिति इतिहास प्रेमी को कल्पना के सहारे उस दौर में पहुंचा देती है. इस किताब में यह भी देखा जा सकता है की वर्णनाधीन स्मारक का 19वीं से 21वीं शताब्दी ( 2015-2017) का दो चित्र सामने रख दिया जाता है. इससे पढ़ते समय केवल शब्दों व कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता है बल्कि आप चित्र देखकर उसके ऊरूज और आज के बदलाव को साफ समझ सकते हैं. बिबियापुर कोठी से स्मारकों का वर्णन आरम्भ होता है जो हयात- बख्श कोठी, रनिवास, फरहत बख्श कोठी, छतरमंजिल, व अन्य स्मारकों के साथ रेज़िडेंसी होते बेगम हज़रत महल पार्क पर समाप्त होता है. यह अध्याय आपको उस शहर का ‘Heritage Walk’ खुद करने या आयोजित करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. वक्त के हिसाब से तोड़ फोड़, रद्दोबदल, भंजन, अस्तित्व विहीनता, विलोपन जैसे सारे शब्द यहां प्रसांगिक हो जाते हैं. वस्तुतः ऐतिहासिक शहर वक्त गुजरने के बाद स्थापत्यों का ही मेला बन जाता है. आप इस अध्याय के आधार पर नवाबी लखनऊ को बखूबी टटोल सकते हैं. इन स्मारकों की यात्रा शहर को करीब से जानने में मददगार साबित हो सकती है. जो बातें भविष्य में गूगल पर चढ़ेगी उसे आप यहां से पढ़ स्वंय को लखनौवा बनाने के दिशा में आगामी कदम रख सकते हैं. सेतुबंध अध्याय मुझे इसलिए खास लगा कि शहर को जोड़ने, स्थापत्य, अभियांत्रिकी का उदाहरण, ऐतिहासिकता के बाद भी अमूमन इतिहास के किताब में इसका स्थान शायद ही होता है. यहां आप शहर के प्रचीन पुलों, निर्माण काल, और ढरों पुरा-छायाचित्रों ( Archives photos) को देख सकते हैं; लेखिका के समकालीन छायाचित्रों के साथ.

हम जिस शहर (हजारीबाग) में रहते हैं उसके नामकरण का एक मत आजकल जोर पकड़े है “हजार बागों का शहर”. व इस पुस्तक को पढ़ कर जाना की लख़नऊ का भी एक उपनाम “बागों का शहर है” . एक अध्याय तो यहां के बागों के नाम पर है. पहला बाग ‘मूसा बाग’ में जो कप्तान शाह बाबा की मजार बनने की किस्सा, सिगरेट से संबंध काफी रोचक और विनोद से पूर्ण है. इसमें आगे विलायती बाग, बादशाह बाग, कैसरबाग के बारे में तफ्सील से जानकारी है. आगे के अध्याय शहर की ऐतिहासिकता को समेटने का बेहतर प्रयास हैं जहां बाजार, मंदिर और संस्कृति के साथ उन्हें सार्वजनिक किया गया है. मंदिर वाले अध्याय में प्राचीनता की शोखी को इतिहास की अध्येता कैसे देखती,महसूस करती है, मिलान करती है यह भी जानने को मिलता है. मेला, चिकनकारी, ज़रदोजी, रफूगरी, खुशनवीसी, खत्ताती, इमामबाड़े, मुजरा, नक्काल, भांड शायरी (मीर तकी मीर, मज़ाज लख़नवी), बैठकबाजी, पतंगबाजी जैसे अनेकों बिन्दुओं को जिसके बिना लख़नऊ शहर का जिक्र अधूरा है, यहां यथोचित स्थान दिया गया है.

वास्तव में यह अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व भी हैं पर शहर के साथ इतिहास में साज की भांति संगत करते हैं. आखिर में 23 पुस्तकों की संदर्भ सूची वाला पृष्ठ शहर को अन्य दृष्टिकोण से जानने में रूचि रखने वालों व विशिष्ट अध्ययन करने वालों के लिए एक उपहार है जो इसे यात्रा-गाइड व यात्रावृत्तांत से एक पायदान ऊपर रखता है. अंदर के पृष्ठों में भी विदेशी यात्रियों व ब्रिटिश दस्तावेजों के हवाले का भी भरपूर जिक्र है. कुल मिलाकर यह पुस्तक लख़नऊ जानने के इच्छुक को इतिहास की चाश्नी में डुबोकर आज में लाती है. यहां एक अध्याय नवाबी खानपान पर भी होना चाहिए जब इतने पक्षों को आलोकित किया गया है तो अवध क्षेत्र का और नवाबी भोजन इसे संपूरित करते. यह किताब किसी शहर के ऐतिहासिकता पर किताब लेखन करने वालों के लिए एक निर्देश पुस्तक की भांति कार्य कर सकती है. नवाबी शहर को जानने के लिए एक पठनीय व संग्रहणीय दस्तावेज.

ललित विजय रिसर्च स्कॉलर हैं. वह नई दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडी से जुड़े हैं.

Follow NRI Affairs on Facebook, Twitter and Youtube.